- زاد إيران - المحرر

- 85 Views

ترجمة: علي زين العابدين برهام

النص التالي هو تحرير لمقابلة هادي معصومي زارع، الخبير في دراسات الشرق الأوسط، مع برنامج “جدال”. تستعرض هذه السلسلة تاريخ العلاقات بين النظام السوري وإيران، والتطورات التي مرت بها منذ نشأتها حتى اليوم. وتعدّ هذه الحوارات من بين الدراسات النادرة التي تناولت الموضوع بهذا العمق والشمولية، حيث تم تحريرها تحت إشراف معصومي زارع نفسه، وستُنشر في سلسلة من المقالات.

أشرف على تحرير وإعداد هذه الحوارات علي رضا فرشجي، الباحث في الفقه والعلاقات الدولية. جدير بالذكر أن هذه المقابلة أُجريت عام 2021 خلال فترة حكم حزب البعث في سوريا. وفي ما يلي نص الحوار:

إلى أين تعود علاقة إيران بالنظام العلماني في سوريا؟ وهل يمكن فهم طبيعة هذه العلاقة من خلال تقسيمها إلى فترات تاريخية محددة، أم أنها ظلت على حالها منذ عام 1979، كما يدّعي البعض، بناء على فرضية أن وقوف الطرفين في جبهة مناهضة لإسرائيل يقتضي تحالفا دائما بينهما، مما يعني أنهما كانا منذ البداية في محور المقاومة؟ هل هذا التفسير دقيق؟

لتحليل العلاقات بين إيران والنظام السوري، يمكن تقسيمها إلى أربع مراحل رئيسية:

- ما قبل الثورة الإيرانية

- ما بعد الثورة الإيرانية

- فترة حكم بشار الأسد حتى عام 2011

- منذ عام 2011 حتى اليوم

وقد يُقال إننا دخلنا أو نقترب من الدخول في مرحلة خامسة بعد الحرب، لكن الواقع يشير إلى أن الصراع في سوريا لم ينته تماما، لا سيما مع استمرار الأوضاع في إدلب، إضافة إلى قضية الأكراد السوريين. ويبدو أن القوى الفاعلة في هذا الصراع لا تزال تفتقر إلى الإرادة الحقيقية لإنهائه.

وعلى الرغم من بدء النظام السوري وبعض الدول العربية عمليات المصالحة، وإرسال تركيا إشارات لإعادة تطبيع العلاقات مع دمشق، إلا أنه من غير المرجح أن نشهد تسوية شاملة ونهاية فعلية للحرب خلال السنوات القليلة المقبلة. لذا، يمكن تصنيف تطور العلاقات الإيرانية-السورية ضمن أربع أو خمس مراحل.

العلاقات الإيرانية-السورية في عهد الشاه

بدأت العلاقات بين إيران وسوريا عام 1946 باعتراف إيران باستقلال سوريا وافتتاح قنصلية في دمشق، تلاه توقيع معاهدة صداقة عام 1954. رغم وجود روابط دينية، فإن دعم الشاه لإسرائيل حال دون تحالف استراتيجي مع سوريا، التي كانت في صراع مستمر مع إسرائيل.

شهدت العلاقات تحسنا منذ 1968 مع تصاعد الصراع بين جناحي حزب البعث في العراق وسوريا، مما دفع إيران إلى التقارب مع سوريا لمواجهة العدو المشترك، حزب البعث العراقي. ورغم تحالف الشاه مع إسرائيل، فإن تقاطع المصالح أدى إلى بعض أشكال التعاون مع دمشق، خاصة في السنوات الأخيرة من حكمه.

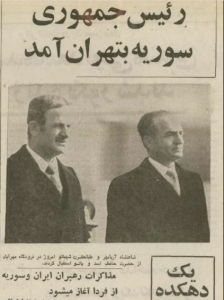

استمرت العلاقات حتى توقيع اتفاقية الجزائر عام 1975 بين إيران والعراق، مما أدى إلى تقارب بين طهران وبغداد وأثر على العلاقات مع سوريا والأكراد العراقيين المعارضين. بعد الاتفاق، زار الرئيس السوري حافظ الأسد طهران في 1976 للتعبير عن قلقه من التقارب بين الشاه وصدام حسين، لكن الشاه واصل سياسته المتوازنة، مقدمًا دعمًا محدودًا لسوريا.

استمرت هذه الديناميكية حتى عام 1977، حيث بدأت الثورة الإيرانية، مما أدى إلى تحول جذري في السياسة الإيرانية والعلاقات الإقليمية.

من اللافت أن الصراع بين سوريا والعراق كان محوريا إلى درجة أن النظام السوري كان مستعدا لإقامة علاقات مع نظام غير عربي، مقرب من الغرب بل وحتى من إسرائيل، فقط لتحقيق توازن القوى ضد العراق، رغم أن كلا البلدين كان يحكمه حزب البعث، وكلاهما محسوبان على الكتلة الشرقية. هل يمكنكم توضيح أصل الصراع بين سوريا والعراق؟

في البداية، كان حزب البعث كيانا موحدا وعابرا للحدود، لكنه سرعان ما شهد خلافات داخلية حادة، خاصة بعد وصوله إلى السلطة في كل من سوريا والعراق.

في سوريا، استولى حزب البعث على الحكم عام 1963، بعد انقلاب عسكري أطاح بالنظام السابق.

في العراق، حاول البعثيون الاستيلاء على الحكم في البداية، لكن محاولتهم فشلت، وأُطيح بهم. غير أنهم عادوا إلى السلطة مجددا في انقلاب 1968، واستمر حكمهم حتى عام 2003.

كان الصراع الأساسي بين جناحي الحزب يتعلق بمن يقود حزب البعث ومن يقود العالم العربي. كل طرف كان يرى أن القيادة والزعامة من حقه، وأنه الأجدر بتمثيل البعث وتحقيق أهدافه القومية.

هذا التنافس أدى إلى انقسام الحزب عمليا، وتحوله إلى جناحين متصارعين: أحدهما في دمشق والآخر في بغداد.

وهكذا، رغم أن الحزب أيديولوجيا كان يفترض أن يوحد البلدين، فإن الصراع على السلطة والنفوذ جعله أحد أسباب التوتر بين العراق وسوريا، ودفع كل طرف إلى البحث عن تحالفات حتى مع أعداء تقليديين، لمجرد إضعاف الطرف الآخر.

وماذا بعد غياب جمال عبد الناصر؟

تُوفي جمال عبد الناصر عام 1970، وبعد هزيمة 1967، لم يعد الزعيم الكاريزمي السابق. في هذا الفراغ السياسي، برز نجم حزب البعث بقوة، لكنه انقسم على نفسه بسبب الصراع على الزعامة. فقد كان الحزب يُعتبر آنذاك- في نظر كثير من الشباب العربي في العراق وسوريا وغيرها- رمزا للفكر التقدمي والنهضة.

لكن الخلافات بين الفصائل البعثية لم تقتصر على الصراع الداخلي، بل امتدت إلى دعم كل طرف لخصوم الآخر. فالبعث السوري، بينما كان يحظر نشاط الإخوان المسلمين في سوريا، كان يدعم فصيلهم في العراق. بالمقابل، كان صدام حسين يقمع الإخوان في العراق بينما يمدّ ذراع الدعم لجماعة الإخوان في سوريا.

هذه السياسة المزدوجة أسهمت بشكل كبير في تصاعد المد العسكري لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا خلال السبعينيات والثمانينيات، بدعم مباشر من النظام البعثي العراقي. بلغ الأمر ذروته حين تحوّل الصراع إلى مواجهة عسكرية مفتوحة بين البلدين.

عندما زار الأسد طهران، تعهّد الشاه بأن تتخذ إيران موقفا أكثر إيجابية تجاه القضية الفلسطينية. يبدو هذا متناقضا مع السياسة العامة للشاه، الذي كان يتمتع بعلاقة استراتيجية وثيقة مع إسرائيل آنذاك. فكيف يمكن تفسير ذلك؟

إذا فهمنا طبيعة حزب البعث في سوريا، فسندرك كيف تمكن هذا الحزب، رغم مواجهته إسرائيل، من التفاوض معها في الوقت ذاته، وإجراء محادثات مع الأمريكيين، وإقامة شراكة مع إيران.

لفهم هذا التناقض الظاهري، لا بد من إدراك طبيعة حزب البعث، الذي نجح في بناء علاقات مع الشاه في حقبته، ثم استمر في إقامة علاقات وطيدة مع الجمهورية الإسلامية بعد الثورة، حيث وصلت هذه العلاقات إلى مستوى شبه استراتيجي في عهد حافظ الأسد، ثم تحولت إلى علاقات استراتيجية في عهد بشار الأسد.

بشكل عام، كان نهج حزب البعث في التعامل مع إسرائيل مختلفا جذريا عن نهج إيران، أو حزب الله في لبنان، أو حماس في فلسطين، التي تنظر إلى الصراع مع إسرائيل من منظور عقائدي، وتعتبره معركة وجودية شاملة. أما بالنسبة لسوريا وحزب البعث، فجوهر النزاع يتمحور حول قضية الجولان.

يدرك حزب البعث تماما أنه لا يملك القدرة على خوض مواجهة عسكرية مباشرة مع إسرائيل، التي تحظى بدعم غير محدود من القوى العظمى والدول الغربية. فمنذ عام 1948 وحتى 1982، خاضت سوريا عدة حروب مع إسرائيل، لكنها لم تحقق فيها نصرا حاسما، بل فقدت هضبة الجولان. بناء على ذلك، تبنّت سوريا نهجا عمليا يهدف إلى استعادة الجولان وضمان حقوق الفلسطينيين، ولكن ضمن الإطار الدولي القائم ووفق التوازنات السياسية السائدة.

في هذا السياق، استغلّ حزب البعث إمكانات مملكة غير عربية كانت تسعى آنذاك إلى التقرب من الدول العربية. فكانت سوريا، بوضعها الاقتصادي المتردي، بحاجة ماسة إلى دعم مالي من دولة قوية وغنية مثل إيران الشاهنشاهية. هذا النهج البراغماتي دفع حزب البعث إلى توطيد علاقاته مع إيران، رغم خلافاته العميقة مع الشاه بسبب دعمه الاستراتيجي لإسرائيل.

من الضروري التأكيد مجددا على التنافس الحاد بين حزب البعث السوري ونظيره العراقي في تلك الفترة. كان حزب البعث العراقي قويا، مدعوما بثروة نفطية هائلة، وتمكّن من بناء جيش شديد القوة. أما سوريا، فكانت تعاني من عزلة سياسية، إذ وجدت نفسها بين تهديدين: إسرائيل في الجنوب والعراق في الشرق، ما جعلها بحاجة ماسة إلى داعم خارجي، بغض النظر عن كونه عربيا أو غير عربي.

وهنا يبرز السؤال: لماذا لم يسعَ حافظ الأسد إلى تحقيق هذا التوازن عبر السعودية أو الإمارات أو قطر أو الكويت؟ للإجابة عن ذلك، لا بد من النظر إلى عاملين أساسيين:

أولا، انحدر حافظ الأسد من عائلة علوية، ما جعله منسوبا إلى الطائفة الشيعية بشكل أو بآخر. ثانيا، كانت دول الخليج العربي، في تلك الحقبة، ترى في علاقتها مع العراق أولوية استراتيجية تفوق علاقتها بسوريا، رغم أن علاقاتها مع دمشق لم تكن سلبية. إلا أن هذه العزلة الإقليمية دفعت سوريا إلى اللجوء إلى الشاه، رغم كونه حليفًا استراتيجيًا لإسرائيل في المنطقة.

هناك تناقض آخر في ما ذكرتم حول إسرائيل. وفقا لما سمعناه من التاريخ، كانت سوريا في عهد حافظ الأسد خلال الخمسينيات قريبة من معارضي الشاه والثوريين والإسلاميين الذين كانوا ينفذون عمليات فدائية، مثل مصطفى شمران وموسى الصدر. كيف تم التوفيق بين هذا التناقض؟ وهل هذا الادعاء صحيح فعلا، أم أنه مجرد أسطورة تاريخية بأن حافظ الأسد كان يدعم معارضي الشاه؟

كان دعم حافظ الأسد للجماعات المعارضة والثورية الإيرانية أمرا حقيقيا، وليس مجرد ادعاء تاريخي. فقد كانت بيروت إحدى المحطات الإقليمية الرئيسية لجهاز مخابرات الشاه “السافاك”، وتشير وثائقه هناك إلى شكاوى متكررة حول مرور الثوار عبر سوريا إلى لبنان وعلاقاتهم بنظام الأسد، وضمن ذلك ارتباط موسى الصدر به. لم يكن هذا الدعم سرا، بل نُشرت صور اللقاءات في وسائل الإعلام آنذاك.

لكن هناك عاملان رئيسيان يجب مراعاتهما: الأول، أن الهدف الأساسي للأسد كان احتواء حزب البعث العراقي، والثاني، أن الشاه كان يسعى للتقارب مع الدول العربية، مما أتاح للأسد الموازنة بينه وبين معارضيه. ولهذا، كلما تحسنت علاقات الشاه مع الأسد، تعرض المعارضون في سوريا لضغوط، والعكس صحيح.

مع تصاعد الثورة الإيرانية في 1977-1978، تدهورت العلاقات بين الشاه والأسد، وبدأ الأخير يدعم الثوار بشكل علني. كما تراجعت علاقة الشاه بـ موسى الصدر، رغم أنه كان سابقا قناة رئيسية للمساعدات الإيرانية للشيعة في لبنان.

ومع اقتراب سقوط الشاه، أصدر الأسد تعليماته لجميع السفارات السورية حول العالم بوضع إمكانياتها في خدمة الثورة الإيرانية، ما شكّل ذروة القطيعة بين طهران الشاهنشاهية ودمشق البعثية.

إذن، لم تكن علاقة حافظ الأسد بالمعارضين الإيرانيين سببا للعلاقات بين إيران وسوريا، بل نتيجة لها. فكلما تراجعت العلاقات بين الشاه والأسد، ازداد دعم سوريا للمعارضين، لكنه لم يكن عائقا جوهريا في العلاقات بين البلدين. كان الطرفان يلجآن إلى دعم معارضي بعضهما البعض كلما ضعفت علاقتهما الثنائية.

في جوهرها، كانت العلاقات بين إيران وسوريا قائمة على الضرورة والاحتياج المتبادل، وليست استراتيجية حقيقية، ولذلك لم تكن تتمتع بعمق أو أصالة. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل الفارق الأيديولوجي بين النظامين؛ فحزب البعث كان حزبا يساريا، ولم يكن هناك تجانس بينه وبين النظام الملكي في إيران.

في المقابل، كان هناك تقارب بين النظام السوري ذي التوجه اليساري والثوريين الإيرانيين، ولهذا لم تقطع سوريا علاقاتها معهم قط، لكنها كانت توازن بين هذا الدعم واحتياجاتها الاقتصادية والسياسية وفق الظروف المتغيرة.

نحن نتحدث عن مستويين مختلفين: الأول هو المستوى الجيوسياسي والواقعي، حيث نشأت العلاقات بين إيران وسوريا بسبب الحاجة المتبادلة، والثاني هو المستوى الاستراتيجي، الذي لم تصل إليه هذه العلاقة قبل الثورة الإيرانية.

صحيحٌ أن التقارب بين البلدين كان يتعزز أحيانا بسبب الصراع مع العراق، لكنه لم يكن قائما على أسس استراتيجية حقيقية. فلم تكن إيران وسوريا حليفين بالمعنى العميق، بل كانتا طرفين تجمعهما مصالح مشتركة ظرفية، تتغير وفق الحاجة والواقع السياسي، دون أن ترقى إلى مستوى التحالف الاستراتيجي المستدام.