- زاد إيران - المحرر

- إيران, ترجمات, سوريا

- 130 Views

ترجمة: علي زين العابدين برهام

النص التالي هو تحرير لمقابلة هادي معصومي زارع، الخبير في دراسات الشرق الأوسط، مع برنامج “جدال”. تستعرض هذه السلسلة تاريخ العلاقات بين النظام السوري وإيران، والتطورات التي مرت بها منذ نشأتها حتى اليوم. وتعدّ هذه الحوارات من بين الدراسات النادرة التي تناولت الموضوع بهذا العمق والشمولية، حيث تم تحريرها تحت إشراف معصومي زارع نفسه، وستُنشر في سلسلة من المقالات.

أشرف على تحرير وإعداد هذه الحوارات علي رضا فرشجي، الباحث في الفقه والعلاقات الدولية. جدير بالذكر أن هذه المقابلة أُجريت عام 2021 خلال فترة حكم حزب البعث في سوريا. وفي ما يلي نص الحوار:

الآن نصل إلى السنوات التي سبقت الثورة الإيرانية. إيران، والشاه، وصدام حسين وقعوا اتفاقية الجزائر، مما أثار بعض الإشكالات. في الوقت نفسه، كانت الثورة الإيرانية على وشك الاندلاع. فأين كانت سوريا تقف من هذه الأحداث؟

في العامين الأخيرين من حكم الشاه وبداية الثورة، وضعت سوريا كل ثقلها إلى جانب الثوار. ويتجلى ذلك في البرقية التي أرسلها حافظ الأسد في الأشهر الأخيرة قبل انتصار الثورة، بعد نفي الإمام الخميني إلى باريس، والتي أمر فيها بتوفير كل الإمكانيات لدعم الثوار. وبما أن الثورة الإسلامية كانت ذات طابع مناهض لإسرائيل وثوري، فقد وجدت قواسم مشتركة مع النهج اليساري للنظام السوري.

لفهم موقع سوريا من الثورة الإيرانية، لا بد من استيعاب الظروف التي أحاطت بها خلال انتصار الثورة وما بعده. هناك عدة عوامل أساسية تفسر سبب تقارب النظام السوري مع إيران ودفء العلاقات بينهما مقارنة بفترة حكم الشاه. وعلى الرغم من أن العلاقات بين البلدين لم تصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في عهد حافظ الأسد، فإنها كانت أقوى بكثير وأكثر متانة من علاقات إيران البهلوية مع سوريا البعثية.

العامل الأول هو الصراع والتوتر بين حزب البعث العراقي وصدام حسين. ففي عام 1979، تحول صدام إلى قوة إقليمية كبرى، وإمبراطورية نفطية ومالية وعسكرية، حيث أصبح مجهزا بأحدث العتاد العسكري، وذا ثروة ضخمة، ومدعوما بقوة من دول الخليج. لا سيما بعد انتصار الثورة الإيرانية، إذ بدأ يُنظر إلى العراق وصدام على أنهما “البوابة الشرقية” والعامل الأساسي في احتواء إيران الثورية الشيعية.

في بداية السبعينيات، كان حزب البعث يحكم العراق، لكنه لم يكن يمتلك النفوذ والقوة التي اكتسبها عام 1979، حين ازدادت إمكانياته العسكرية والاقتصادية بشكل هائل، إلى جانب حصوله على دعم سياسي إقليمي واسع.

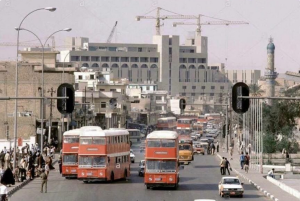

بغداد في مطلع الثمانينيات

العامل الثاني هو أجواء اتفاقية كامب ديفيد. ففي الأشهر التي سبقت الثورة الإيرانية، تم توقيع اتفاقية كامب ديفيد في سبتمبر 1978، لتصبح مصر أول دولة تدخل نادي التطبيع مع إسرائيل. في ظل هذه التطورات، شعرت سوريا، باعتبارها حليفا رئيسيا في الصراع ضد إسرائيل، بعزلة شديدة وبأنها تُركت وحدها في المواجهة.

لاحقا، انخرطت الأردن أيضا في مسار التسوية، مما زاد من شعور سوريا بالحاجة إلى حليف استراتيجي يعيد التوازن في مواجهة إسرائيل، التي استطاعت فصل أقرب شركاء سوريا عنها. في مطلع الثمانينيات، لم يكن هناك شريك أفضل من إيران الثورية المناهضة لإسرائيل لملء هذا الفراغ.

زيارة آية الله خامنئي لسوريا خلال رئاسته عام 1984

العامل الثالث هو الحرب الإيرانية-العراقية التي اندلعت عام 1980. أدركت سوريا حينها أن طموحات حزب البعث بقيادة صدام حسين لم تكن مجرد أوهام، بل كانت تمثل تهديدا حقيقيا، وأن انتصاره في الحرب ضد إيران سيجعلها الهدف التالي، حيث إن التوسع في المنطقة كان مسألة وقت وترتيب أولويات.

في هذا السياق، قدمت سوريا دعما عسكريا لإيران، كان أبرز مظاهره تزويدها بصواريخ “سكود” لأول مرة. كما وجّهت ضربة قاسية لنظام صدام حسين بقطع خط أنابيب النفط العراقي الذي كان يمر عبر أراضيها، وهو ما أضر بشدة بالاقتصاد العراقي خلال الحرب.

إلا أن هذا القرار وضع سوريا أمام تحدٍ كبير، حيث كانت تعتمد على النفط العراقي الذي يُضخ عبر أراضيها إلى ميناء بانياس، وتأخذ جزءا منه كرسوم عبور. ومع توقف الإمدادات العراقية، أصبحت بحاجة إلى مصدر بديل للطاقة، وهنا لعبت إيران دورا حاسما في تأمين احتياجاتها النفطية. فقد زودت سوريا بجزء من النفط مجانا، بينما حصلت على الجزء الآخر بأسعار تفضيلية.

في الخطاب الإيراني، يُشار كثيرا إلى أن طهران قدمت النفط لسوريا مجانا، لكن غالبا ما يُغفل ذكر أن سوريا اتخذت خطوة كبيرة بقطع الإمدادات النفطية العراقية، وهو ما وضعها في موقف اقتصادي صعب استدعى دعما مباشرا من إيران. كانت هذه هي الظروف العامة التي أحاطت بسوريا في تلك الفترة، خلال الثورة الإيرانية والسنوات التي تلتها مباشرة.

كان هذا خيارا مصيريا بالنسبة لسوريا. فهي لم تكن دولة ثرية في سبعينيات القرن الماضي، ولا تزال حتى اليوم تفتقر إلى الموارد الطبيعية الكبيرة. ومع ذلك، اختارت أن تقطع خط أنابيب نفط صدام حسين، وتضع كل رهاناتها على إيران، وهي دولة ثورية ناشئة كانت تمر باضطرابات اقتصادية عميقة بسبب تداعيات الثورة. من الطبيعي أن تواجه إيران في تلك المرحلة حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

الأمر يتجاوز ذلك؛ فقد كانت سوريا تخوض مقامرة كبيرة، إذ دعمت إيران الثورية رغم المخاطر التي أحاطت بها، بما في ذلك احتمال انهيارها من الداخل بسبب انقلاب، أو اضطرابات شعبية، أو حتى تدخل عسكري خارجي. ومع ذلك، راهنت سوريا على هذه العلاقة، وهو ما شكّل واحدا من أكبر رهاناتها السياسية في تلك الحقبة.

هل كانت سوريا تخشى العزلة في العالم العربي؟ ألم تكن سوريا قلقة من أن تصبح معزولة في العالم العربي بسبب تحالفها مع إيران؟ فقد اختارت الاصطفاف مع إيران في حربها ضد العراق، في وقت كان فيه معظم العالم العربي يدعم صدام حسين. إيران لم تكن عربية- بل كان يُنظر إليها على أنها “عجمية”- وكانت الدولة الثورية الوحيدة التي تسعى إلى تغيير النظام الإقليمي القائم.

كان هذا يعني أن سوريا تصادمت مع قطر، والبحرين، والكويت، والإمارات، وعُمان (وإن بدرجة أقل، حيث كانت لديها خلافات مع عُمان منذ عامي 1958-1959)، وحتى مع مصر، والمغرب، وتونس. بتحالفها مع إيران، كانت سوريا تعزل نفسها عمليا عن محيطها العربي، وهو ثمن باهظ.

لكن النظام السوري لم يكن غافلا عن هذه المخاطر. السوريون كانوا أذكى من أن يلقوا بأنفسهم في عزلة تامة. هناك من يعتقد أن الروس اليوم يتحكمون في النظام السوري بالكامل، لكن الواقع أكثر تعقيدا، إذ إن سوريا لطالما عرفت كيف تلعب بمهارة بين القوى المختلفة، بما في ذلك روسيا.

صحيح أن التقارب مع إيران كلف سوريا الكثير، وقد تجلى ذلك بشكل خاص في التسعينيات وخلال الأزمة السورية بعد عام 2011. حينها، كان المطلب الرئيسي لجميع الدول التي دعمت الاحتجاجات والتظاهرات المناهضة للحكومة هو فك ارتباط سوريا بإيران. طُلب من بشار الأسد مرارا أن يقطع علاقته بإيران مقابل وقف التحريض والتظاهرات.

لكن هذا لا يعني أن سوريا قطعت علاقاتها تماما مع العالم العربي. النظام السوري نجح في الموازنة بين علاقاته مع إيران والدول العربية، مقتربا من إيران في بعض المواقف، ومحتفظا بعلاقات مع الدول العربية في مواقف أخرى. هذه كانت ديناميكية السياسة السورية.

أما إيران، فكانت في وضع أكثر صعوبة بعد الثورة، إذ واجهت عداء من الدول العربية السنية المحافظة التي رأت في إيران “دولة فارسية شيعية ثورية” تشكل تهديدا على أكثر من مستوى:

- البعد المذهبي والقومي: إيران كانت دولة شيعية فارسية في مواجهة محيط عربي سني.

- البعد الثوري: كانت تسعى إلى تغيير الأنظمة السياسية في المنطقة.

- البعد الديمقراطي: أجرت استفتاء شعبيا حول نظام الحكم، ما أثار قلق الأنظمة الملكية في الخليج.

هذا العامل الأخير كان مصدر تهديد كبير للأنظمة العربية، إذ إن مجرد فكرة الديمقراطية وصناديق الاقتراع كانت خطا أحمر. نفس المنطق دفع دول الخليج إلى دعم الإطاحة بـ محمد مرسي في مصر، ومحاولة إضعاف النظام في تونس، وحتى دعم التحركات ضد أردوغان في تركيا عام 2016. لم يكن الأمر يتعلق فقط بالخوف من النفوذ الإيراني أو التشيع، بل من أي نظام ديمقراطي يمكن أن يشكل سابقة خطيرة لشعوب المنطقة.

احتياجات إيران الاستراتيجية للتحالف مع سوريا

كان تحالف إيران مع سوريا ضرورة استراتيجية لأسباب عدة:

- كسر خطاب “الحرب العربية-الفارسية”: في الإعلام العربي خلال الثمانينيات، صُوِّرت الحرب الإيرانية-العراقية على أنها صراع بين العرب والفرس، وكان دعم سوريا لإيران بمثابة عامل يحدّ من انتشار هذا الخطاب.

- الحصول على إمدادات الأسلحة: إيران، باعتبارها دولة ثورية، كانت تواجه حصارا من القوى الكبرى، ولم تكن الولايات المتحدة ولا الاتحاد السوفيتي على استعداد لتزويدها بالسلاح. لذلك، اعتمدت على ليبيا وسوريا للحصول على المعدات العسكرية، خاصة صواريخ “سكود” التي لعبت دورا حاسما في “حرب المدن” بين إيران والعراق.

- التدريب العسكري: رغم أن ليبيا زودت إيران بصواريخ سكود، إلا أنها لاحقا رفضت تقديم التدريب اللازم لاستخدامها. حينها، تولت سوريا هذه المهمة، حيث درّب الخبراء السوريون ضباطا إيرانيين مثل حسن تهراني مقدم، الذي أصبح لاحقا الأب الروحي لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني. كما أن حافظ الأسد زوّد إيران بقطع الغيار الضرورية لتشغيل هذه الصواريخ، بعد أن انسحب الليبيون من العملية.

بعض هذه التفاصيل باتت معروفة، لكن لا يزال هناك الكثير من الأسرار حول هذا التعاون، ومن المتوقع أن تُكشف بعض هذه المعلومات في السنوات القادمة في إيران.

أشار حسن طهراني مقدم – في مذكراته – إلى زياراته المتكررة لسوريا أثناء الحرب العراقية الإيرانية، واجتماعاته مع كبار قادة الجيش السوري.

أما المحور الثالث فتمثل في التهديدات الإسرائيلية، وما تطلبه ذلك من حاجة إيرانية ملحة لإنشاء ممر بري يصلها بلبنان لدعم قوى المقاومة هناك في مواجهة إسرائيل. فاليوم، لا يوجد منفذ لإيران للتواصل مع المقاومة اللبنانية والفصائل الفلسطينية إلا عبر الأراضي السورية.

ففي تلك الفترة، كان الطريق البحري خاضعا بالكامل للسيطرة المصرية، ولم تتمكن إيران من نقل أي مساعدات عسكرية بحرية إلا بعد سقوط نظام مبارك، حيث عبرت أول شحنتين حربيتين كبيرتين قناة السويس عام 2012 (على الأرجح). قبل ذلك التاريخ، كانت جميع الممرات البحرية مغلقة في وجهنا، سواء عند مضيق جبل طارق أو قناة السويس. ولم يبق سوى الخط الجوي إلى سوريا، ثم النقل البري عبرها إلى لبنان.

تلك كانت أبرز ثلاث ضرورات استراتيجية دفعت إيران للتعاون مع سوريا البعثية خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات، وهي حاجات ما زالت قائمة حتى يومنا هذا. هذه المعطيات الموضوعية شكلت القاعدة المشتركة التي فرضت على البلدين التعاون وبناء تحالف، وإن بقي في عهد الرئيس حافظ الأسد تحالفا محدودا غير مصنف على المستوى الاستراتيجي، إلا أنه كان وليد حاجات متبادلة وضرورات قاهرة.

في أي سنة زار حافظ الأسد إيران لأول مرة؟ وهل قام بزيارات محددة بعد الثورة؟

أعتقد أن أول زيارة له كانت في عام 1974. قرأت أيضا عن زيارة له في عام 1975، لكنني لم أتمكن من العثور على مستندات تثبت ذلك، لذا ليس لديّ تأكيد دقيق. بعد الثورة، وبعد انتهاء الحرب، وفي عام 1989، وبعد تولي علي خامنئي القيادة، زار إيران.

أين الصورة التي نمتلكها لمصطفى تشمران وإبراهيم يزدي؟

هذه الصورة التي يظهر فيها أيضا السيد مهندس بازركان، فأعتقد أنها قد التُقطت في سوريا وليست في إيران. قد أكون مخطئا، لكنني لم أرَ في أي مكان أن حافظ الأسد قد زار إيران قبل تولي علي خامنئي القيادة.

إذ، حتى وفاة الإمام الخميني، لم يزر حافظ الأسد إيران، وبعد وفاته، في فترة قيادة علي خامنئي، كانت زيارته الأولى في عام 1989، وسنتناول ذلك لاحقا. لقد سمعت أنه حتى عندما كان الخميني على قيد الحياة، كان دخول القذافي والأسد إلى إيران محظورا.

لقد سمعت هذه الرواية أيضا. كانت ليبيا بسبب قضية موسى الصدر، أما بالنسبة لحافظ الأسد فكانت بسبب مسألة حماة. سمعت هذه الأمور بشكل متفرق من هنا وهناك، ولكن لم أقم بالتحقق منها لمعرفة مدى صحتها، ولا أستطيع تأكيد ذلك. ما أعرفه هو أن حافظ الأسد لم يزر إيران في تلك الفترة.

يتبع…