- زاد إيران - المحرر

- 85 Views

ترجمة: علي زين العابدين برهام

النص التالي هو تحرير لمقابلة هادي معصومي زارع، الخبير في دراسات الشرق الأوسط، مع برنامج “جدال”. تستعرض هذه السلسلة تاريخ العلاقات بين النظام السوري وإيران، والتطورات التي مرت بها منذ نشأتها حتى اليوم. وتعدّ هذه الحوارات من بين الدراسات النادرة التي تناولت الموضوع بهذا العمق والشمولية، حيث تم تحريرها تحت إشراف معصومي زارع نفسه، وستُنشر في سلسلة من المقالات.

أشرف على تحرير وإعداد هذه الحوارات علي رضا فرشجي، الباحث في الفقه والعلاقات الدولية. جدير بالذكر أن هذه المقابلة أُجريت عام 2021 خلال فترة حكم حزب البعث في سوريا. وفي ما يلي نص الحوار:

ما الذي ميّز الأزمة السورية؟

يتميز الوضع السوري بسؤالين جوهريين: لماذا تبدد أمل الشعب بالإصلاح؟ وكيف تحولت الاحتجاجات السلمية لحرب أهلية؟

في تونس، بدأت الاحتجاجات بحرق محمد البوعزيزي لنفسه في 17 ديسمبر/كانون الأول، بينما انفجرت الاحتجاجات المصرية مطلع يناير لتنتهي بسقوط مبارك في 11 فبراير/شباط.

وامتدت الموجة الاحتجاجية لليبيا وسوريا، حيث بدأت المظاهرات السورية محدودة في دمشق تضامنا مع الثورتين الليبية والمصرية، لكن المنعطف الحاسم كان في 18 مارس/آذار بمدينة درعا التي أشعلت شرارة ما عُرف لاحقا بالثورة السورية – أو الحرب الأهلية – رغم بوادر الاضطرابات المبكرة منذ يناير/كانون الثاني.

تميز الأزمة السورية عن الربيع العربي

تختلف الحالة السورية جذريا عن دول الربيع العربي الأخرى. فبينما شهدت تونس ومصر تغييرات سريعة، وليبيا حرباً أهلية، تميزت سوريا بـ:

– نظام حزب واحد متشدد رفض الإصلاحات الجوهرية

– إيمان النظام بأن الاحتجاجات مؤقتة كأحداث حماة 1982

– تاريخ طويل من المواجهات الدموية منذ سبعينيات القرن الماضي

صلابة النظام

اعتمد النظام السوري على:

– التجربة التاريخية (خاصة أحداث حماة 1982 عندما سحق الجيش انتفاضة الإخوان المسلمين بدموية)

– الاعتقاد بقدرته على كبح الاحتجاجات عبر القوة كما في السابق

– رفض أي تنازلات جوهرية رغم الضغوط الدولية

هذه العوامل تفسر جزئيا موقف إيران الداعم للنظام السوري مقارنة بمواقفها من ثورات أخرى، حيث رأت في سوريا حالة استثنائية تهدد محور المقاومة.

أعلنت منظمة العفو الدولية أن عدد القتلى في هذه الاشتباكات تراوح بين 17 ألفا و40 ألفا، معظمهم من المدنيين والمسلمين السنة. هل تتطابق هذه الإحصائيات مع الواقع؟

الأرقام المعلنة غير دقيقة، فالمؤسسات الدولية تبالغ في الأعداد بسبب خلافاتها مع النظام السوري، بينما يقلل النظام من عدد الضحايا. الرقم الحقيقي يتراوح بين 7 إلى 10 آلاف قتيل، معظمهم مدنيون. مدينة حماة ذات أغلبية سنية خالصة، بينما يقطن الضواحي علويون وإسماعيليون وشيعة.

النظام السوري لم يفهم التحولات الاجتماعية وبروز الطبقة الوسطى، معتمدا على القوة الأمنية التقليدية. نظر للأزمة كحدث عابر يمكن قمعه، رغم مخاوفه من السقوط. من جهة أخرى، أصرت المعارضة على إسقاط النظام كاملا وليس تغيير القيادة فقط، لكنها تفتقر لرؤية واضحة لما بعد المرحلة الانتقالية.

المعارضة منقسمة بين تيارات متناقضة (إسلامية/ليبرالية/سلفية) وتعتمد على دعم خارجي. حاولت لاحقا تقديم فاروق الشرع – أحد وجوه النظام – كحل انتقالي، مما يكشف تناقضاتها. كلا الطرفين تعاملا مع الأزمة كمعركة وقت: النظام اعتقد بقدرته على القمع، والمعارضة توهمت أن الدعم الخارجي سيضمن انتصارها.

متى تشكلت الحركة المعارضة التي كان هدفها الإطاحة الكاملة بالنظام؟ الرجاء تقسيم هذه المراحل.

المطالبة بإسقاط النظام منذ البداية

ظهرت شعارات إسقاط النظام في سوريا منذ الأيام الأولى للاحتجاجات، تماما كما حدث في الثورات العربية الأخرى. ورغم وجود مطالب إصلاحية بين بعض النخب، إلا أن الشارع كان يهتف بشكل أساسي للإطاحة الكاملة بالنظام.

دور القوى الخارجية

– لعبت وسائل الإعلام مثل الجزيرة دورا تحريضيا عبر بث مشاهد التظاهرات والعنف

– مارست القوى الإقليمية والدولية ضغوطا على المعارضة

دور الشعوب في الثورات

– الجماهير تشكل “وقود الثورات” بينما تقود النخب ومراكز القوى المسار

– التاريخ يظهر أن نتائج الثورات غالبا ما تختلف عن تطلعات الشعوب

– القرارات الحاسمة تتخذها النخب وليس العامة

طبيعة الأزمة السورية

– مزيج من:

مشروع خارجي (مخططات بدأت منذ 2001) وعملية داخلية (احتجاجات شعبية حقيقية ضد الفساد والاستبداد)

الشرارة الأولى

– تأثرت بموجة الربيع العربي 2011

– بدأت كحركة عفوية في درعا يوم 18 مارس/آذار 2011

– رغم وجود تحضيرات خارجية مسبقة، لكن الاحتجاجات الأولية كانت شعبية وغير موجهة

استغلال الثورة

– تم تحويل المسار السريع من حركة إصلاحية إلى صراع مسلح

– لو توقع المحتجون النتائج لما شاركوا في البداية

– الجانب النبيل من الثورة تمثله المطالب الشعبية الأصلية لمكافحة الفساد

هذه الرؤية تختلف تماما عن الرواية الموجودة في إيران وكذلك في سوريا نفسها. هذه الرواية تبسط الأمور وتقول إنهم كانوا كذلك منذ البداية. كما أن القول إن النظام السوري قمع الثورة منذ البداية مما أدى إلى تطرفهم، هو أيضا كذب. فقد كان هناك مشروع أمني وعابر للحدود قائم منذ البداية.

أرفض النظر إلى المتظاهرين السوريين كأدوات بيد قوى أجنبية أو إسرائيلية. لقد خرجوا بمطالب مشروعة وحقيقية، سواء كانت هذه المطالب قابلة للتحقق تدريجياً أو تحتاج لوقت أطول. لكنني أختلف جذريا مع من يصور الاحتجاجات الأولى في درعا وغيرها كمؤامرة أمريكية-إسرائيلية مباشرة.

لا حاجة لي “لتبرير” موقف عندما أصرح بوجود استبداد نظامي في سوريا. تقييمي للأحداث يتماشى مع قراءتي لثورات الربيع العربي: حركة شعبية ذات مطالب نبيلة في أساسها، بغض النظر عن التحولات اللاحقة.

لا أفهم كيف يمكن اعتبار المشاركين في الاحتجاجات السورية الأولى جواسيس أو عملاء لأعداء خارجيين، ففي محيطي لا أعرف أحدا يتبنى هذا الرأي. لقد شاهدنا بأم أعيننا فلسطينيين مقيمين في سوريا ومخيماتها في طليعة المتظاهرين ضد نظام الأسد، وكانوا يعتبرونه نظاما متنازلا.

هذا يطرح تساؤلا جوهريا: كيف يمكن اتهام متظاهرين عاديين ولاجئين فلسطينيين عبروا عن سخطهم الحقيقي بالعمالة والخيانة؟ إنه تناقض يصعب تفسيره.

بصفتي باحثا دون أي مسؤولية رسمية (لا كممثل شخصي ولا مؤسسي)، أؤكد مجددا أن ما حدث في سوريا كان في جوهره ثورة حقيقية. لكن – وللأسف – تمت مصادرة هذه الثورة بأسرع ما يمكن، وتحولت لاحقا إلى ساحة لمقاولي الأمن، وإن تمسك البعض بتسميتها “ثورة”.

لقد ناقشتُ هذا الأمر شخصيا مع العديد من المعارضين السوريين الذين اعترفوا لي بأن الأحداث تجاوزت طابعها الثوري بسرعة، لتصبح أداة بيد أجهزة الاستخبارات الدولية.

من كان له الدور الأكبر في هذا المشروع؟ إسرائيل، السعودية، الولايات المتحدة، وغيرهم؟

تُبرز الفقرة اختلاف نظرة السعودية عن تركيا تجاه الأزمة السورية. منذ البداية، دخلت عدة أطراف على الخط، وشنّت حملة إعلامية لتحفيز الشارع ورفض الحلول السلمية التي كانت ستُبقي على هوية النظام المقاوم.

لاحقا، حاولت إيران التوسط لحل سلمي، لكن معارضين مدعومين من الخليج رفضوا ذلك. رغم دعم أولي من الملك عبد الله لبشار الأسد، غيّرت السعودية موقفها حين شعرت بسيطرة تركيا وقطر والإخوان على الملف، ودُفعت الأزمة نحو التصعيد الأمني والميداني، مما أفشل المسار الإصلاحي الذي كانت تسعى إليه تركيا.

متى وقعت هذه الأحداث؟

صيف 2011. منذ حوالي أبريل/نيسان أو مايو/أيار 2011، دخلت إيران بشكل مكثف وبدأت تحاول إنجاح المفاوضات. في صيف وخريف 2011، وخاصة في فصل الصيف، تم تثبيت هذا الامتياز من قبل النظام وأصبح نهائيا بعد عدة جلسات متبادلة في منتصف الصيف.

متى قال أردوغان: إن شاء الله سنصلي صلاة الجمعة قريبا في دمشق؟

أعتقد أنه كان في الشهر الثاني أو الثالث.

إذن، هذا هو الوقت الذي كان فيه أردوغان يعتبر أن الأمر قد انتهى، وكان يظن أنه لا حاجة للتفاوض، وأن الأسد راحل. هذه نقطة مهمة.

أردوغان يقول نقطة مهمة جدا في 27 مارس/آذار: وهي أن هاكان فيدان، رئيس جهاز الاستخبارات التركي، قد ذهب إلى سوريا يوم أمس (أي 26 مارس/آذار، بعد 8 أيام من بدء الأحداث في درعا) والتقى بمسؤولين سوريين.

هذا أمر ذو دلالة كبيرة؛ أي أن الأتراك في اليوم الثامن من بدء الأحداث أرسلوا رئيس جهاز استخباراتهم إلى دمشق للتشاور. فهل كان الأتراك مستعدّين لهذه الأحداث؟ برأيي نعم.

لم أرَ في الأخبار أن الإيرانيين، الذين هم حلفاء السوريين، قد ذهبوا إلى هناك، لكن رئيس جهاز الاستخبارات التركي قد ذهب إلى دمشق في الأسبوع الأول من الأحداث والتقى بمسؤولين سوريين.

يُقال إن جماعة الإخوان المسلمين بعد انتصارها في مصر وتونس كانت ترى الثورة السورية ضمن نفس المسار، وهذا أدى إلى نشوة وتعاظم للذات وشهوة للسلطة.

كانوا يظنون أن الأمور قد حُسمت، وأن الخلافة الإسلامية على وشك الإحياء، ولم يعودوا بحاجة إلى محور المقاومة. فهل هذا التصور صحيح؟

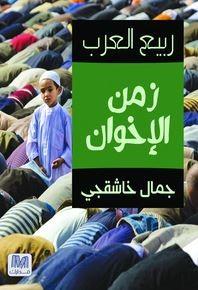

صحيح تماما. بعد الربيع العربي، كان هذا التصور موجودا في البداية بين الأتراك، والقطريين، ومحور الإخوان. جمال خاشقجي لديه كتاب بعنوان “ربيع العرب زمن الإخوان”، أي أن زمن الإخوان قد بدأ، وأن الربيع العربي هو لصالح الإخوان.

ولهذا السبب قلت إن أردوغان والقطريين كانوا يرون أنفسهم في تلك الفترة مالكين لكل شيء. وجود هاكان فيدان في دمشق في الأسبوع الأول من التحولات السورية يعني أننا جئنا هنا لنقرّر مصيركم، أي أن دور العامل الخارجي كان أكثر محورية بكثير. هم من غرورهم وتكبرهم كانوا يقدّرون الأمور بهذه الطريقة.

البعض اتهمني بأني أُقلّل من شأن دور المؤامرة، لكنني أشرت إلى أن ما حدث كان مزيجًا من مؤامرة وحراك شعبي، وأن الحراك الشعبي يُصادر بسرعة. هذا يحدث في كل مكان في العالم، وسوريا ليست استثناء من هذه القاعدة.

أردوغان ومحور الإخوان، مستندين إلى تجارب الدول الأخرى، كانوا يتحدثون ويتصرفون من موقع التفوق. في جولات المفاوضات الرباعية التي جرت بين المعارضة والنظام السوري وتركيا وإيران، كانوا يتعاملون بتكبر شديد. بالنسبة لهم، المسألة كانت فقط مسألة وقت؛ اليوم لا، لكن بعد أسبوعين أو شهر، سيسقط النظام.

إلى هذه المرحلة، أين كان السعوديون؟ هل كانوا قد دخلوا في صفوف المعارضة؟

من اللافت أنه في الوقت الذي كان فيه أردوغان وقطر عبر الجزيرة يحرضون الشارع السوري ويضغطون على النظام، كانت السعودية، والكويت، والبحرين – وهم ضمن محور مضاد للثورات – تتواصل مع بشار الأسد وتؤكد أن ما يحدث “مؤامرة خارجية”.

في الشهرين الأولين، دعمت السعودية النظام، وسعت لحل سلمي، انطلاقًا من موقفها الرافض للثورات الديمقراطية التي تهدد الأنظمة الملكية.

في المقابل، كان محور الإخوان (تركيا، قطر، مرسي) واثقا جدا، ويعتقد أن النظام سيسقط قريبا، ولا حاجة للتفاهم مع الأسد. بينما كانت السعودية قلقة من تمدد نفوذ الإخوان، خاصة أن بينهم عداوة تاريخية.

مع مرور الوقت، وتحديدًا من أواخر أبريل/نيسان، بدأت السعودية تشعر بأنها تتأخر عن تركيا وقطر، فتغيّرت لهجتها، وبدأت بدعم المعارضة بالسلاح والمال، خاصة عبر الإعلام (العربية، الحدث). وقد أسست فصائل كـ”جيش الإسلام” لخلق توازن مع المجموعات المدعومة من تركيا.

ورغم الانخراط العسكري، أبقت السعودية قنوات مع النظام مفتوحة. وبعد 2015، حين أدركت أن الأسد باق، وإيران توسع نفوذها، والقطريون والأتراك يتقدمون، أرسلت السعودية رسالة إلى دمشق تعتذر فيها وتعترف بخطئها – وفقا لمصدر موثوق. الرسالة تضمنت كذلك تقديم إحداثيات زهران علوش للروس لاغتياله، وهو أمر لم يُكشف من قبل.

زهران علوش كان مدعوما من السعودية، لكنها تخلّت عنه لاحقا لصالح تحسين العلاقة مع النظام.

أما الحرب السورية فكانت مدمّرة، كلفت نصف مليون قتيل، ودمار بلد، وتشريد الملايين. لم ينتصر فيها أحد، حتى النظام الذي بقي. الجميع خسر، ربما باستثناء الإمارات التي لعبت دورا براغماتيا، ولم تتورط بشكل مباشر مع أي طرف.

إيران كذلك دفعت ثمنا كبيرا، خصوصا على مستوى صورتها في العالم العربي، رغم أنها لم تكن صاحبة خيار الحرب، بل فُرضت عليها.