يُعد البرنامج النووي الإيراني واحدا من أكثر الملفات تعقيدا وإثارة للجدل في السياسة الدولية منذ بداية القرن الحادي والعشرين، فبينما تؤكد طهران أن برنامجها يهدف إلى استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، تشكك العديد من الدول، وخاصة الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج، في هذه الادعاءات وتعتقد أن إيران تسعى لامتلاك أسلحة نووية. فقد مر هذا الملف بمراحل متعددة، من المفاوضات إلى العقوبات، ومن الاتفاقات إلى الانسحابات، مما جعله قضية ديناميكية تتأثر بالتحولات السياسية الداخلية والإقليمية والدولية.

في هذا التقرير الاستقصائي، سنتناول الملف النووي الإيراني من جميع جوانبه، بدءا من جذوره التاريخية، مرورا بتفاصيل المفاوضات والأطراف الفاعلة، ووصولا إلى الانعكاسات الاقتصادية والسياسية والسيناريوهات المستقبلية المحتملة.

الخلفية التاريخية للبرنامج النووي الإيراني

يعود الاهتمام الإيراني بالطاقة النووية إلى خمسينيات القرن الماضي في عهد الشاه محمد رضا بهلوي، آخر حكام الأسرة البهلوية، حين كانت العلاقات بين إيران والولايات المتحدة ودية، حين وقعت إيران عام 1957 اتفاقا مع واشنطن لتأسيس برنامج نووي مدني في إطار مبادرة الذرة من أجل السلام، التي شجعت الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وفي عام 1960، نقل معهد العلوم النووية من بغداد إلى طهران بإشراف منظمة سنتو، وتم تجهيز جامعة طهران لتكون مركزا للبحث النووي، ثم حصلت إيران على مفاعل بحثي بقدرة 5 ميغاواط من الولايات المتحدة، كما انضمت في عام 1968 إلى معاهدة منع الانتشار النووي (NPT)، وخضعت منشآتها في عام 1974 لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

في تلك المرحلة، لم يكن الشاه يمتلك رؤية استراتيجية نووية واضحة، لكنه كان مفتونا بالمفاهيم الغربية للحداثة، وكان يرى في البرامج النووية تجسيدا لهذه الحداثة، كما كان يسعى للتفاخر إقليميا. وقد قال أحد العلماء النوويين الأوائل الذين عملوا في هذا المشروع إن الشاه كان مغرما بالتكنولوجيا النووية لكي يظهر للعالم العربي أنه يملك مفاعلا بخمسة ميغاواط، وأنهم لا يملكون مثله. وبحسب هذا العالم، فإن الشاه كان حتى نهاية حكمه يفكر ويقرر بنفسه في كل ما يخص البرنامج النووي.

وفي سبعينيات القرن الماضي، وبفضل عائدات النفط الضخمة، أصدر الشاه أوامر بتوسيع البرنامج النووي، ووقع عقودا لشراء مفاعلات نووية مدنية من أمريكا وألمانيا وفرنسا، كما سعت إيران آنذاك إلى بناء قدرة نووية متكاملة تشمل تخصيب اليورانيوم، وشاركت في اتفاقيات مع الهند أيضا.

ورغم أن الهدف المعلن كان سلميا، فإن بعض التقارير الأمريكية والاستخباراتية أشارت إلى نوايا الشاه السرية لتطوير أسلحة نووية. فقد توقع أحد محللي وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) أنه إذا واصلت إيران برنامجها النووي وبقي الشاه في الحكم، وبدأت دول أخرى في المنطقة بتطوير أسلحتها النووية، فإن إيران ستسعى بدورها لامتلاك السلاح النووي. كما أشارت تقارير أخرى إلى أن الجيش الإيراني بدأ العمل على تصميم أجهزة تفجير نووية بحلول عام 1978، أي قبل عام من سقوط الشاه.

ورغم الشراكة الأمنية بين طهران وواشنطن في تلك الفترة، فقد اختلف الطرفان حول ما إذا كانت إيران تمتلك الحق في الحصول على تكنولوجيا نووية متقدمة بموجب معاهدة عدم الانتشار، وكان موضوع إعادة معالجة البلوتونيوم نقطة توتر رئيسية، نظرا لإمكان استخدامه كسلاح نووي، ورفضت الولايات المتحدة تزويد إيران بهذه التكنولوجيا.

وفي منطق الشاه، لم تكن إيران بحاجة إلى ترسانة نووية بسبب تفوقها التقليدي، لكنه صرح في مرة: “إذا كانت 20 أو 30 دولة صغيرة وسخيفة ستنتج أسلحة نووية، فعلينا نحن أيضا امتلاكها”. وكما كتب أردشير زاهدي، آخر سفير لإيران قبل الثورة في أمريكا، لاحقا، فإن إيران تبنت استراتيجية القدرة التصعيدية أو ما يعرف باستراتيجية الغموض النووي، وهو نهج واصله خلفاء الشاه بعد الثورة.

لكن، ومع انتصار الثورة الإيرانية عام 1979، تعطل البرنامج النووي بسبب الحرب العراقية الإيرانية والعقوبات الغربية. ومع ذلك، أعادت إيران إحياء البرنامج تدريجيا خلال الثمانينيات، بدءا من التنقيب عن اليورانيوم في ساغند، والتعاون مع دول مثل الصين، وكندا والنمسا وباكستان. وفي عام 1994، وقعت إيران اتفاقا مع روسيا لاستكمال محطة بوشهر، ثم مع الصين لبناء منشأة UCF في أصفهان، قبل انسحاب الصين تحت ضغط أمريكي.

وفي عام 2002، فجرت جماعة مجاهدي خلق أزمة دولية بكشفها عن منشآت نووية سرية في نطنز وآراك، ما أدى إلى اتهامات دولية لإيران بمحاولة إنتاج أسلحة نووية، وهو ما نفته طهران رسميا ودعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتفتيش. ومنذ عام 2003، دخلت إيران في جولات تفاوضية مع الدول الأوروبية، علقت خلالها تخصيب اليورانيوم طوعيا، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من الصراع السياسي والتقني حول برنامجها النووي، الذي لا يزال مستمرا حتى اليوم.

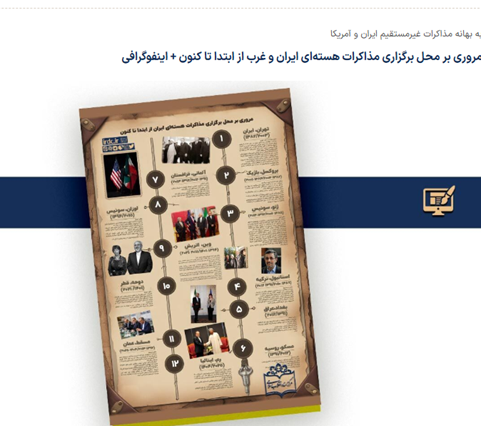

تجارب التفاوض السابقة وأبرز مراحلها

في يونيو/حزيران 2003، دخل الملف النووي الإيراني مرحلة جديدة من المواجهة مع المجتمع الدولي، عندما طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بتطبيق “بروتوكول 93+2” الإضافي دون شروط، وتعليق إدخال المواد النووية إلى أجهزة الطرد المركزي. وقد جاء هذا الطلب كأول تحرك رسمي يهدف إلى كبح الطموحات النووية الإيرانية، لكنه كان مجرد البداية لصراع طويل ومعقد.

ولم تمض ثلاثة أشهر حتى تفجرت أزمة جديدة، عندما تسرب تقرير سري للوكالة الدولية إلى وسائل إعلام غربية، في خطوة اعتبرتها طهران محاولة مقصودة لتأليب الرأي العام ضد برنامجها النووي. ورغم الضجيج الإعلامي، فشلت واشنطن في حشد تأييد دولي كاف لإصدار قرار صارم ضد إيران خلال اجتماع سبتمبر/أيلول 2003 لمجلس محافظي الوكالة. إلا أن هذا التاريخ ظل علامة فارقة في مسار الأزمة، حيث بدأت المواجهة تأخذ طابعا مؤسسيا أكثر وضوحا.

وفي منعطف مفاجئ، شهد أكتوبر/تشرين الأول 2003 زيارة نادرة لوزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى طهران، أسفرت عن توقيع بيان سعد آباد، الذي نص على موافقة إيران التوقيع على البروتوكول الإضافي، مع قبول مبدئي بمبدأ التعليق الطوعي لأنشطة التخصيب، مع احتفاظها بحق تحديد توقيت ومدة هذا التعليق.

لكن التفاصيل الفنية للاتفاق أثارت جدلا قانونيا وسياسيا عميقا، فقد نجح المفاوض الإيراني في تقليص نطاق التعليق من “كامل الأنشطة” إلى “ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي” فقط، مع تأكيده طبيعة هذا الإجراء الطوعية والمؤقتة، ورفض أي صفة إلزامية له بموجب قرارات مجلس المحافظين.

وفي فبراير/شباط 2004 تم توقيع اتفاقية بروكسل التي مثلت نقلة جديدة، حيث وافقت إيران على تعليق تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي، مقابل التزام أوروبي بالسعي لإغلاق الملف النووي، لكن الأجواء الإيجابية لم تدم طويلا، إذ سرعان ما عادت الأزمة للتفجر مع تقارير عن تلوث اليورانيوم وملف أجهزة P-2.

وبحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2004، كشفت مفاوضات باريس عن هوة عميقة بين الطرفين، بين مطلب أوروبي بتعليق غير محدد المدة والذي تردد أنه 10 سنوات على الأقل، وعرض إيراني بالتعليق المؤقت لشهور فقط، وانتهت الجولة بقبول طهران تعليقا مؤقتا لأنشطة أصفهان، لكنها رفضت لاحقا في 2005 الحزمة الأوروبية التي رأت فيها إلغاء لحقوقها الأساسية، لتقرر استئناف أنشطتها النووية، مما أدى إلى إحالة الملف لمجلس الأمن.

دخلت الأزمة مرحلة جديدة مع فرض العقوبات الدولية عام 2006، وإعلان إيران نجاحها في تخصيب اليورانيوم، وظل الأمر بين مفاوضات مطولة بين الجانبين، لكن المشهد شهد تحولا جذريا، فمع انتخاب الرئيس الإيراني حسن روحاني، في العام 2013، ففي نوفمبر من ذلك العام، توصلت إيران ومجموعة 5+1، وهي الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا، والصين، إضافة إلى ألمانيا، إلى اتفاقية جنيف المؤقتة، التي نصت على تعليق بعض الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف جزئي للعقوبات.

لكن الحدث الأبرز في هذا الملف كان توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) في 14 يوليو/تموز 2015 بعد مفاوضات ماراثونية، هذا الاتفاق التاريخي فرض قيودا صارمة على البرنامج النووي الإيراني، وضمن ذلك الحد من تخصيب اليورانيوم عند مستوى 3.67%، وتفكيك مفاعل آراك للماء الثقيل، والسماح بتفتيش واسع من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في المقابل، تم رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران.

لكن هذا الاتفاق لم يصمد طويلا، ففي مايو/أيار من العام 2018، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية، معتبرا أنها غير كافية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي في المستقبل، فيما أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات قاسية على إيران في إطار سياسة الحد الأقصى من الضغط، مما دفع طهران إلى البدء في انتهاك بنود الاتفاق تدريجيا، مثل زيادة مستوى التخصيب إلى 60% وتشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة.

وظل الوضع بين التصعيد في العقوبات ضد إيران والثبات الإيراني في الموقف وانعقاد دورات المفاوضات مع الأوروبيين، ومن الناحية الأمريكية، فمنذ توليه الرئاسة في يناير/كانون الثاني 2021، سعى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران الذي انسحب منه سلفه دونالد ترامب، وقد أطلقت إدارة بايدن مفاوضات غير مباشرة مع إيران في فيينا، بهدف إعادة طهران إلى الالتزام بقيود التخصيب مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات.

ورغم بعض التقدم، اصطدمت المفاوضات بعقبات عدة، أبرزها انتخاب إبراهيم رئيسي، المحافظ المتشدد، رئيسا لإيران، في أغسطس/آب 2021 ورفض طهران تقديم تنازلات إضافية تتعلق ببرنامجها الصاروخي ونفوذها الإقليمي، كما واجه بايدن ضغوطا داخلية من الكونغرس ومعارضة إسرائيلية قوية. نتيجة لذلك، استمرت إيران في رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، متجاوزة 60%، ما زاد من تعقيد المشهد النووي.

مع فوز دونالد ترامب بولاية رئاسية ثانية في 20 يناير/كانون الثاني 2025، أعاد تطبيق سياسة الضغط الأقصى على إيران، متوعدا بعقوبات أشد وتهديدات عسكرية في حال عدم تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل. في مقابلة حديثة، صرح ترامب بأن “التفكيك الكامل” هو النتيجة الوحيدة المقبولة للمفاوضات النووية مع إيران.

ورغم هذه اللهجة المتشددة، أرسل ترامب رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في مارس 2025، أعرب فيها عن رغبته في بدء مفاوضات جديدة. ورغم رفض خامنئي العلني، وافقت إيران لاحقا على الدخول في محادثات غير مباشرة، تحت ضغط العقوبات الاقتصادية المتزايدة.

ومؤخرا، بدأت جولات المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في أبريل 2025، بوساطة سلطنة عمان. انعقدت الجولة الأولى في مسقط، تلتها جولات في روما ومسقط مرة أخرى. قاد الوفد الأمريكي المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، بينما ترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي.

خلال هذه المفاوضات، اقترحت إيران خطة من ثلاث مراحل، تتضمن خفض نسبة التخصيب إلى 3.67% مقابل الإفراج عن أصول مالية مجمدة والسماح بتصدير النفط.، ورغم وصف الجولات الأولى بأنها “بناءة”، إلا أن الخلافات الجوهرية، خاصة بشأن تفكيك البرنامج النووي بالكامل، حالت دون تحقيق تقدم ملموس. في مايو 2025، أعلنت إيران على لسان وزير خارجيتها أن “الحقوق النووية الإيرانية غير قابلة للتفاوض”، مؤكدة أن التخصيب سيستمر، وأن أي اتفاق يجب أن يعترف بحق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، لتستمر المفاوضات حتى وقت كتابة هذا التقرير.

الأطراف الفاعلة في الملف النووي الإيراني

عند الحديث عن الأطراف الفاعلة والمعنية بالملف النووي الإيراني، فستتعدد الوجوه كما هي أدوار المفاوضات، فعلى المستوى الداخلي الإيراني، لا يُدار الملف النووي كليا من قبل الحكومة التنفيذية، بل يخضع لتوازنات داخل النظام السياسي المعقد للجمهورية الإيرانية. حيث يرجع القرار الاستراتيجي النهائي بشأن البرنامج النووي إلى القائد الأعلى علي خامنئي، الذي يتمتع بسلطة مطلقة على القضايا الكبرى، لا سيما الأمن القومي والسياسة الخارجية، خامنئي لطالما اعتبر البرنامج النووي حقا سياديا وركيزة من ركائز الردع الاستراتيجي.

إلى جانب المرشد، يلعب الحرس الثوري الإيراني دورا محوريا في هذا الملف، فهذه المؤسسة العسكرية القوية، التي تمتلك نفوذا سياسيا واقتصاديا واسعا، ترى في البرنامج النووي وسيلة لضمان بقاء النظام وتعزيز مكانة إيران الإقليمية، والحرس الثوري يعارض تقديم أي تنازلات للغرب، ويعتبر أن التمسك بالقدرات النووية، حتى لو بقيت في الإطار غير العسكري، يمنح إيران ورقة ضغط حيوية في الصراعات الإقليمية والدولية.

في المقابل، يميل التيار الإصلاحي داخل إيران، الذي مثله الرئيس الأسبق حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف ويمثله حاليا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وحكومته، للتفاوض والانفتاح على الغرب، فقد اعتبر الإصلاحيون أن الاتفاق الذي أبرمه روحاني مع مجموعة 5 +1 كان فرصة فرصة لرفع العقوبات وإنعاش الاقتصاد الإيراني، رغم الانتقادات الداخلية التي واجهتهم من الأصوليين، والذين يسيطرون الآن على غالبية البرلمان ويرون أن اية تراجع في الملف النووي سيمنح الغرب وأمريكا الميزة في المفاوضات.

أما على الصعيد الدولي، فتُعد الولايات المتحدة أبرز لاعب في هذا الملف، إذ مارست خلال السنوات الماضية ضغطا شديدا على إيران، خاصة بعد انسحاب إدارة الرئيس ترامب من الاتفاق النووي في 2018 وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية، وعلى الرغم من أن إدارة الرئيس بايدن حاولت العودة إلى طاولة التفاوض، إلا أن التقدم ظل محدودا بسبب عدم الثقة المتبادلة وتعقيدات المشهد السياسي في كلا البلدين.

من جانبها، حاولت الدول الأوروبية، خاصة فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، الحفاظ على الاتفاق النووي، وسعت إلى لعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن، إلا أن نفوذها ظل محدودا مقارنة بالولايات المتحدة، ولم تتمكن من توفير ضمانات اقتصادية كافية لإيران بعد عودة العقوبات الأمريكية، كما أن الاتحاد الأوروبي كانت له سياسته الخاصة التي أراد إجبار طهران عليها، وقد لوح عدة مرات خلال الفترة من 2021 وحتى بعد مجيء ترامب، بتفعيل آليات العقوبات، سناب باك، ضد إيران.

في المقابل، قدّمت روسيا والصين، ولازالتا، دعما سياسيا واقتصاديا لإيران، حيث رفضت استخدام العقوبات كأداة ضغط، وتشير التقارير إلى أن موسكو وبكين تنظران إلى إيران كشريك استراتيجي في مواجهة النفوذ الأمريكي، وتدعمان حق طهران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

أما إقليميا، فتقود إسرائيل والسعودية المعسكر الرافض لأي اتفاق يسمح لإيران بالاحتفاظ بأي قدرات نووية، حيث تعتبر إسرائيل البرنامج النووي الإيراني تهديدا وجوديا، وهددت مرارا باستخدام القوة لمنع إيران من الوصول إلى العتبة النووية، أما السعودية، فترى في البرنامج النووي الإيراني عنصرا يخلّ بالتوازن الإقليمي، وقد لوّحت مرارا بإطلاق برنامج نووي موازٍ في حال امتلكت إيران قدرات مماثلة.

المضمون الفني للبرنامج النووي الإيراني والعقيدة النووية

من الناحية الفنية، طورت إيران بنية تحتية نووية متقدمة شملت منشآت تخصيب اليورانيوم مثل نطنز وفوردو، ومفاعلات أبحاث مثل مفاعل خنداب، وتُشير تقارير الأجهزة الاستخباراتية الغربية إلى أن إيران تمتلك المعرفة والقدرات التقنية اللازمة لإنتاج سلاح نووي، ولكنها لم تتخذ بعد قرارا سياديا للقيام بذلك.

فالبرنامج النووي الإيراني يستند إلى قدرات في تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة الطرد المركزي المتطورة، وقد بلغت إيران مستويات تخصيب تقارب 60%، وهو مستوى قريب من التخصيب المستخدم في إنتاج الأسلحة، رغم أنها تنفي سعيها لهذا الهدف، كما أجرت إيران تجارب في مجالات أبحاث النيوترونات والتفجيرات شديدة الانفجار، ما يثير شكوكا إضافية بشأن البُعد العسكري المحتمل للبرنامج.

أما من حيث العقيدة النووية، فإن الموقف الرسمي الإيراني يستند إلى فتوى أصدرها خامنئي تُحرّم تطوير أو استخدام أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك السلاح النووي. وتستند هذه الفتوى إلى اعتبارات دينية وأخلاقية، وتُشكّل إطارا نظريا للسياسة النووية الإيرانية.

رغم ذلك، برزت تصريحات من شخصيات إيرانية رفيعة مثل علي لاريجاني، لمحت إلى أن العقيدة النووية الإيرانية قد تتغير إذا ما تعرضت البلاد لتهديد وجودي، وقد أشار إلى أن استمرار الضغوط العسكرية من قبل الولايات المتحدة قد يدفع الشعب الإيراني نفسه للمطالبة بامتلاك السلاح النووي كوسيلة ردع. هذا التصريح يعكس أن العقيدة النووية الإيرانية ليست ثابتة بشكل مطلق، وإنما مشروطة بالظروف الإقليمية والدولية.

الانعكاسات الاقتصادية للبرنامج النووي والعقوبات

تشكل العقوبات الدولية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي نموذجا صارخا لكيفية تحول الأدوات السياسية إلى قوة اقتصادية مدمرة، فمنذ فرض أقسى حزمة عقوبات عام 2018، دخل الاقتصاد الإيراني في نفق مظلم من التدهور المستمر، حيث فقدت العملة الوطنية، الريال الإيراني قيمتها بشكل كارثي، وانهارت القوة الشرائية للمواطنين، وتقلصت عائدات النفط إلى أدنى مستوياتها التاريخية.

وبشكل عام، يشهد الاقتصاد الإيراني حساسية غير مسبوقة تجاه أي تطورات في الملف النووي، حيث تتحول الأخبار السياسية إلى مؤشرات اقتصادية فورية، فمجرد الإعلان عن جولة مفاوضات جديدة، بغض النظر عن نتائجها، يكفي لإحداث تأثير نفسي إيجابي على الأسواق المحلية.

ففي هذه الحالات يلاحظ تحسنا ملحوظا في مؤشرات البورصة، وتراجعا في الطلب على الدولار في السوق الموازية، واستقرارا نسبيا في أسعار الذهب، هذه التقلبات السريعة تعكس مدى ارتباط الثقة الاقتصادية بالمناخ السياسي، حيث يعتبر المستثمرون أي تحسن في الأجواء الدبلوماسية عامل تخفيض للمخاطر.

هذا في حين أن سوق الصرف الإيراني يقدم لنا المرآة الأكثر وضوحا لقياس تأثير العقوبات والمفاوضات، فمنذ عام 2018، شهد الريال الإيراني انهيارا غير مسبوق تجاوز 85% من قيمته أمام العملات الأجنبية.

وفي قطاع النفط، فقد انخفضت صادرات إيران النفطية من 2.5 مليون برميل يوميا إلى أقل من 500 ألف برميل، مما حرم الخزينة العامة من عائدات تقدر بمئات المليارات من الدولارات، فالعديد من الحقول النفطية اضطرت لتقليص عملياتها أو إيقافها تماما بسبب الحظر المفروض على استيراد المعدات والتقنيات الحديثة.

وعلى صعيد الاستثمارات والتجارة الخارجية، تعيش الشركات المحلية والأجنبية في انتظار مستمر لأي بوادر انفراج. فقد توقفت معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعثرت صفقات نقل التكنولوجيا المتقدمة، وأصبحت معاملات التجارة الخارجية أكثر تعقيدا بسبب العزلة المالية الدولية.

وبشكل عام، فقد خلقت العقوبات حلقة مفرغة في المالية العامة الإيرانية، فمع انكماش الإيرادات النفطية، ازداد العجز المالي، مما دفع الحكومة إلى اللجوء لطباعة النقود بشكل مكثف، وهو ما أدى بدوره إلى تفشي التضخم الجامح الذي تجاوز 50%.

أما على المستوى الاجتماعي، تركت العقوبات آثارا عميقة تجاوزت الأرقام الاقتصادية لتطال نسيج المجتمع الإيراني. فقد ارتفعت معدلات الفقر إلى نحو 40% من السكان، وتفشت البطالة بين الشباب لتصل إلى 8%، وشهدت البلاد نزيفا مستمرا للكفاءات والعقول المهاجرة.

السيناريوهات المستقبلية للملف النووي الإيراني

هناك عدد من السيناريوهات يمكن التنبؤ بها بالنظر إلى تطور الملف النووي وجولات المفاوضات، خاصة في ضوء التحولات المتسارعة على الساحة الدولية، ففي الأشهر الأخيرة، عاد الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي جديد إلى الواجهة، إلا أن هذا الحديث يظل محاطا بكثير من الغموض، حيث إن شروط إدارة ترامب الجديدة تبدو أكثر تشددا من السابق. فبينما تعلن واشنطن استعدادها للحوار، فإنها تضع شروطا تتعلق ليس فقط ببرنامج إيران النووي، وإنما أيضا بقدراتها الصاروخية وسلوكها الإقليمي، وهي شروط ترفضها طهران بشدة وتعتبرها تعديا على سيادتها.

على الجانب الإيراني، لم تتوقف طهران عن تصعيد وتيرة تخصيب اليورانيوم، حيث بلغت النسبة 60%، في خرق واضح للقيود المفروضة بموجب اتفاق 2015. ورغم أن هذا المستوى لا يُعد كافيا لإنتاج سلاح نووي، إلا أنه يضع إيران على مسافة قريبة جدا من القدرة على ذلك. وتعد هذه الخطوة بمثابة ورقة ضغط تستخدمها إيران في مواجهة الضغوط الغربية المتزايدة، وفي الوقت ذاته مؤشرا على فشل جهود التهدئة التي حاولت بعض الأطراف الإقليمية والدولية التوسط فيها.

في هذا السياق، طرح المحلل السياسي الإيراني رحمن قهرمان بور ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل الملف النووي الإيراني، وهي الاتفاق الشامل، والاتفاق غير الشامل، واستمرار الوضع القائم، والسيناريو الأول يتمثل في التوصل إلى اتفاق نووي جديد وشامل يعيد ضبط العلاقات بين إيران والغرب، ويرفع العقوبات بشكل ملموس، ويمنع تفعيل آلية الزناد، أي العودة التلقائية لعقوبات مجلس الأمن الدولي. هذا السيناريو قد يمنح إيران فرصة اقتصادية كبيرة وينهي العزلة السياسية والدبلوماسية التي تعاني منها، إلا أنه يبدو مستبعدا في ظل اشتداد اللهجة الأمريكية التي يتبناها ترامب والرفض الإيراني للتنازلات الكبرى.

أما السيناريو الثاني، وهو الاتفاق غير الشامل، فيتضمن ترتيبات محدودة تمنع التصعيد دون أن تؤدي إلى اتفاق شامل. في هذه الحالة، قد توافق إيران على خطوات فنية معينة، مثل خفض نسبة التخصيب أو زيادة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مقابل رفع جزئي لبعض العقوبات، خاصة المتعلقة بالنفط والتعاملات البنكية. هذا السيناريو يبدو أكثر واقعية على المدى القصير، وقد يمثل حلا مؤقتا يشتري الوقت للطرفين، دون أن يحل القضايا الجوهرية العالقة.

السيناريو الثالث، والذي يراه كثير من المراقبين الأكثر احتمالا في ظل الظروف الحالية، هو استمرار الوضع الراهن مع تصعيد تدريجي، ففي حال فشل أي اتفاق، ستعود العقوبات الأممية تلقائيا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي كان قد علق بعد توقيع الاتفاق النووي الأصلي. هذا النوع من العقوبات يتميز بغطاء دولي ملزم لكل أعضاء الأمم المتحدة، ويشمل عقوبات على صادرات النفط، التعاملات المالية، والتعاون العسكري. كما أن العودة إلى هذا المسار ستعني تفعيل لجان المراقبة الدولية التي تُجبر الدول على تقديم تقارير دورية بشأن التزامها بالعقوبات، ما يزيد من عزلة إيران ويضيق خياراتها.

في موازاة هذه السيناريوهات، تشهد الساحة الإقليمية تحولات مؤثرة في توازنات القوى. فإيران، التي كانت تعتمد على نفوذها في سوريا ولبنان والعراق، تواجه الآن تراجعا واضحا في قدرتها على التأثير الميداني. في سوريا، أدى الضغط العسكري والاقتصادي إلى تقليص الدور الإيراني، في حين أن الحكومة العراقية الجديدة تتبنى سياسة أكثر استقلالية وابتعادا عن النفوذ الإيراني المباشر.

أما في لبنان، فإن الضغط الشعبي والسياسي على حلفاء طهران، خاصة حزب الله، بات يهدد بنية التحالف الإقليمي الذي كانت إيران تراهن عليه كجزء من معادلة التفاوض.

من جهة أخرى، يتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة في البحر الأحمر، حيث زاد تدخل الحوثيين المدعومين من طهران في تهديد الملاحة الدولية، رغم أن الأخيرة تؤكد أنها لا تدفع الحوثيين للهجوم على الممر المائي، ما دفع واشنطن إلى الرد بعمليات عسكرية محدودة. هذه المواجهات الميدانية لا تنفصل عن سياق الملف النووي، بل تُعد جزءا من لغة الرسائل الخشنة التي تعتمدها الأطراف بديلا عن الحوار المباشر.

كذلك فإسرائيل تراقب التطورات عن كثب، وتلوّح بخيارات عسكرية لعرقلة أي اقتراب إيراني من العتبة النووية بدعم أميركي صريح. وإذا ما قررت تل أبيب تنفيذ ضربة استباقية ضد المنشآت النووية الإيرانية، فإن المنطقة قد تدخل في دوامة من التصعيد قد تخرج عن السيطرة. في هذه الحالة، لن تبقى المواجهة محصورة بين الطرفين، بل ستشمل حلفاء إيران من الفصائل المسلحة، ما يهدد بانفجار إقليمي واسع.

الملف النووي الإيراني، إذا، لا يتحرك في فراغ، بل يتفاعل مع شبكة معقدة من الملفات الإقليمية والدولية، تجعل من أي تطور فيه عامل تأثير مباشر على مجمل توازنات الشرق الأوسط. ومع تمسك كل طرف بمواقفه، وتراجع فرص التسوية الشاملة، تبقى كل الاحتمالات مفتوحة، من العودة المحدودة إلى طاولة المفاوضات، إلى مواجهة مفتوحة قد تعيد تشكيل مشهد المنطقة لعقود قادمة.

وفي النهاية يظل الملف النووي الإيراني إحدى أكثر القضايا تعقيدا في العلاقات الدولية. بين إصرار طهران على حقها في التكنولوجيا النووية، وإصرار الغرب على منعها من الوصول إلى السلاح النووي، تبقى المنطقة على حافة مواجهة قد تكون لها تداعيات خطيرة. مستقبل هذا الملف سيعتمد على التوازن بين الضغوط الاقتصادية، والمناورات السياسية، والإرادة الدولية لمنع سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.