- يارا حلمي

- 45 Views

كتب: سيد نيما موسوي

أحد الشعارات الكبرى “للثورة الإيرانية” في عام 1979 كان تشكيل “الأمة الواحدة الدينية”، التي يمكن تتبُّع جذورها في آراء المفكر الإسلامي سيد جمال الدين الأسد آبادي، ورشيد رضا، وآية الله حسين بروجردي.

وقد تطورت هذه الآراء في ثورة 1979، والخميني، قائد “الثورة الإيرانية”، عكس بعض الفقهاء الشيعة، لم يكن معاديا للسنة، ولم يكن يعرف هويته الشيعية في تعارض مع أهل السنة، بل كان هناك، في بعض خطبه، تمجيد لعمر بن الخطاب الخليفة الثاني، ومنذ السنوات الأولى للثورة، كان هناك اهتمام خاص بـ”الأمة الواحدة” كـ”هدف السياسة الخارجية للجمهورية الإيرانية”.

في ثمانينيات القرن الماضي، بدأ الحرس الثوري الإيراني هذه العملية من خلال مكتب الحركات التحررية، الذي كان يتمتع بعلاقات قوية مع الزعيم الليبي معمر القذافي، وسعى إلى بناء روابط مع الجماعات الإسلامية في مختلف أنحاء العالم.

في ذلك الوقت، كانت فكرة “تصدير الثورة” توجها قويا في السياسة الخارجية الإيرانية، وكان جزءا من مسؤولية “الحرس الثوري” التي يتولى مسؤولية متابعتها.

خلال تسعينيات القرن الماضي، لعب مفهوم “أم القرى الإسلامية”، الذي قدمه نائب وزير الخارجية الإيراني آنذاك محمد جواد لاريجاني، دورا محوريا في التغيرات التي شهدتها السياسة الخارجية الإيرانية في بداية ذلك العقد.

ووفقا لهذا التوجه، كانت إيران، بدلا من التحالف مع الناشطين غير الحكوميين في الشرق الأوسط، تبحث عن علاقات مع الدول الإسلامية، بداية من تحسين العلاقات مع المملكة العربية السعودية في بداية التسعينيات، بعد انقطاع دامَ عدة سنوات بسبب مذبحة الحجاج الإيرانيين في عام 1987، كانت بداية واضحة في هذا السياق.

ووفقا لهذه العقيدة، كانت إيران ترى في اتحادها مع السعودية نبعا متجددا للثورة، حيث توقفت مسؤوليات “الأمة الواحدة” التي كانت تتجاوز حتى الإطار الشيعي في عقد الثمانينات، لتصبح قضية شيعية بحتة في التسعينات.

ومن بين هذه الدعمات كان دعم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وحزب الله اللبناني في حربه ضد إسرائيل في جنوب لبنان، وكذلك دعم حزب الوحدة الإسلامية في أفغانستان، وحزب العمل الإسلامي في البحرين، وغيرها.

بعد عام 2000، طرأ تحول على هذا التوجه، حيث استُبدلت سياسة “أم القرى” بسياسة “التفاعلات المتزايدة” عقب أحداث 11 سبتمبر/أيلول، ويمكن اعتبار هذه السياسة الجديدة ردا من الدبلوماسية الإيرانية على السياسة الأحادية التي انتهجتها الولايات المتحدة بعد تلك الأحداث.

كان مبتدئ هذا التوجه هو الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي الذي، في السنوات الأخيرة من رئاسته، ومع قطع الأمل من التواصل مع الغرب، حاول إقامة علاقات إيجابية مع دول الجنوب العالمي مثل فنزويلا أو دول عربية في المنطقة.

وكان الاتفاق الأمني مع السعودية خلال فترة الملك عبد الله أبرز مثال على ذلك، إضافة إلى ذلك، كانت إيران ترى وجود الأمريكيين في كل من العراق وأفغانستان ضارا لها، وكانت تسعى لتكوين قوات حليفة في هذين البلدين لإشغال القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان.

وبدأت علاقات إيران مع طالبان في أفغانستان منذ تلك الفترة، وفي العراق، بدأت إيران في بناء علاقات مع جماعة مقتدى الصدر، وبعثيين سابقين، وحتى دعم القاعدة، وفي تلك السنوات، عززت إيران عبر الرئيس السوري بشار الأسد دعمها لقادة حماس، وحتى حماس كانت تعتبر نفسها حليفا لقوات الصدر في حربها ضد الأمريكيين.

كان الصدر، الذي كانت له علاقات جيدة مع إيران في تلك السنوات، يصف نفسه كحليف لقوات الزرقاوي في الفلوجة وقوات حماس في بداية القرن الحالي.

مع وصول أحمدي نجاد إلى سدة الرئاسة، تطور هذا الاتجاه بشكل أكبر، وكانت سياسة “التفاعلات المتزايدة” هذه المرة تهدف إلى أن تكون أكثر من مجرد علاقة إسلامية، بل حتى التفكير في تغيير الهياكل العالمية.

كانت العلاقات الإيجابية مع دول الجنوب في القارة الأفريقية مثالا على ذلك، وهو أمر لم يتم التطرق إليه بكثرة منذ بداية الثورة الإيرانية في 1979، كما تطورت العلاقات مع دول الجنوب من فنزويلا تشافيز إلى بوليفيا موراليس، وموريتانيا، والسنغال، وغامبيا، وسانت فنسنت، وجنوب أفريقيا، وغيرها من الدول في هذه الفترة، وكانت هذه العلاقة بارزة في فترة رئاسة إيران الدورية في مؤتمر عدم الانحياز.

لكن في هذا السياق، كانت هناك تجربة سلبية تتمثل في فشل إيران في إقامة علاقات مع الجماعات الإسلامية أثناء “الربيع العربي”.

وفي عامي 2011 و2012، حاولت الحركات الإسلامية الاقتراب من نموذج تركيا وما بعد الإسلاموية، ولم تظهر أي تعاطف مع إيران، ولم تكن العلاقات بين الحكام الجدد في مصر وتونس مع إيران جيدة، بل صرح مؤسس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي بقوله:: “أنا لست خمينيا جديدا”.

وفي مصر، رغم وجود بعض التوافق مع الرئيس المصري السابق محمد مرسي، كان موضوع سوريا نقطة الخلاف بين الطرفين، ووصل الأمر إلى درجة أن سقوط مرسي بعد عام من الانتخابات الرئاسية لم يكن حدثا سيئا لإيران.

نتيجة لفشل إيران في استغلال أحداث “الربيع العربي”، ظهر تنظيم داعش، مما دفع إيران إلى تبني مسار جديد في عهد الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني.

وأصبحت سياسة “التوجه نحو الغرب” هي الأساس في حكومة حسن روحاني، ومع ذلك، ظل “التوجه نحو الوحدة الإسلامية” في السياسة الإقليمية لإيران ظاهرا في فترة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي.

ومنذ البداية، صنف رئيسي منطقة غرب آسيا كهدف رئيسي في سياسته الخارجية، وكانت العلاقة الوثيقة مع الجماعات الشيعية المقاومة مثل حزب الله والحشد الشعبي في العراق، وكذلك مع الجماعات السنية مثل طالبان والجهاد الإسلامي في فلسطين، جزءا من السياسات الخارجية لوزير الخارجية السابق حسين أمير عبداللهيان.

مع وصول مسعود بزشكیان إلى رئاسة الجمهورية في 2024، أصبح من الواضح أنه من القلائل الذين رفعوا مصطلح “أمة إسلامية” في الأدبيات السياسية لرؤساء إيران، وفي الأشهر التي قضاها في منصب رئيس الجمهورية، أكد بزشكیان الاتجاه نحو الوحدة الإسلامية في لقاءاته.

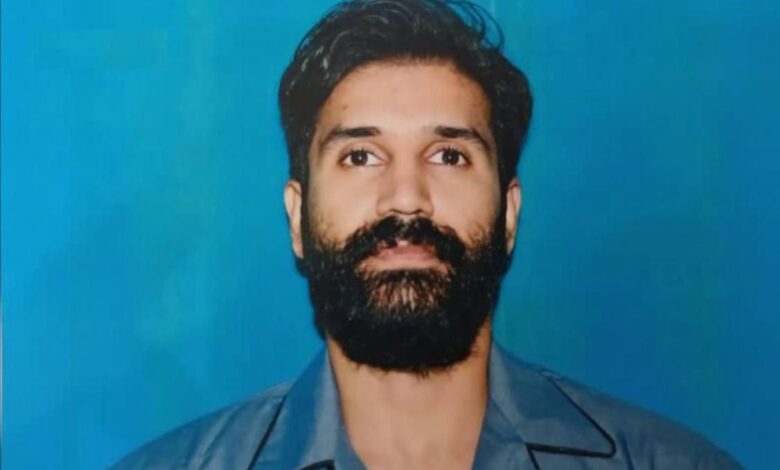

وبدأ هذا التوجه من الداخل، حيث منح امتيازات للطائفة السنية داخل إيران، ولأول مرة في تاريخ العقود الأخيرة، تم تعيين شخص من الطائفة السنية، وهو “عبد الكريم حسن زاده”، الذي كان نائبا سابقا في البرلمان الإيراني، ليصبح نائبا للرئيس.

إضافة إلى ذلك، كان يواصل في خطاباته تأكيد ضرورة وحدة الأمة الإسلامية، خاصة في مواجهة إسرائيل، وفي أول زيارة له للعراق في سبتمبر/أيلول 2024، وصف وحدة “الأمة الإسلامية” بأنها رمز للنصر.

وفي رسالته بمناسبة استشهاد أحد قادة حماس (يحيى السنوار)، ذكر أن استشهاد السنوار لن يؤثر على مقاومة “الأمة الإسلامية” ضد الاحتلال، وآخر مرة تحدث فيها عن الأمة الإسلامية كانت في لقائه مع خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي في طهران، حيث أكد ضرورة تعزيز الوحدة في العالم الإسلامي.

لم تحظَ رؤية بزشكيان للتوجه نحو الوحدة الإسلامية في المنطقة، التي امتدت من رؤيته لاهتمامه بالسنّة وغير الفارسيين داخل إيران، بقبول كبير من “التيار الغربي” الذي كان يدعم حكومة روحاني ويعتبر أتباع الفكر الإيراني بمثابة أنصار الفكر الإيراني، رغم ذلك، فإنه في داخل إيران يواصل دعم التركمان والبلوش والكرد والسنّة، وفي السياسة الإقليمية يؤكد على وحدة الأمة الإسلامية.

لقد كانت “الوحدة الإسلامية” جزءا واضحا من السياسة الخارجية لجمهورية إيران على مدى أربعة عقود مضت، وما زالت تستمر بمتفاوتات في شدتها وضعفها.

ففي عقد الثمانينيات، كانت “الوحدة الإسلامية” تعبر عن توجه يساري وكانت تتحقق في إطار الاتحاد مع “جماهيرية” القذافي، بينما في عقد التسعينيات، تجسدت في إطار التعاون مع السعودية في منظمة المؤتمر الإسلامي، لكن أولويتها كانت ولا تزال العالم الشيعي.

وفي عقد الألفية 2000، ومع وصول أحمدي نجاد، أصبحت “الوحدة الإسلامية” ترتبط بتعزيز مفهوم المهديّة والاهتمام الأكبر بجنوب العالم، وتم تعزيز العلاقات مع دول الجنوب من أمريكا اللاتينية إلى أفريقيا، كما عززت إيران علاقاتها مع الجماعات السنية مثل الإخوان المسلمين وحماس والجهاد الإسلامي وكذلك الإسلاميين في تركيا، وكان نتيجة ذلك عقد مؤتمر عدم الانحياز في طهران في 2012.

في العقد 2010، وبسبب التحديات والتناقضات التي كشفت عنها أحداث “الربيع العربي”، بدأت النزعة القومية تظهر بشكل ملحوظ في السياسة الخارجية الإيرانية، ويمكن اعتبار هذا العقد الفترة الأقل تركيزا على فكرة “الوحدة الإسلامية” في السياسة الخارجية الإيرانية.

لكن في العقد 2020، ومع وصول إبراهيم رئيسي ثم مسعود بزشكيان إلى الرئاسة، عادت فكرة الأمة الإسلامية لتصبح هدفا أكثر وضوحا في السياسة الخارجية الإيرانية.